Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation des auteurs du site.

La création de l’usine

Adolphe Brinon était décédé en 1911 et ses fils, Gustave et Henri, avaient tenté de diriger ensemble l’entreprise. Ils s’étaient bien vite rendus compte que c’était impossible et ils avaient décidé de se séparer. Henri avait conservé la direction de l’usine « A. Brinon Fils » et payé sa part à son frère.

Le 1er mars 1914, les trois fils de Gustave Brinon, François, Etienne et Paul, créent leur propre entreprise sur la route de Gommerville, qu’ils baptisent : « Les Fils de Gustave Brinon ». L’établissement est constitué pour la fabrication et la vente de la bonneterie, des chaussures, feutres, tricots, flanelles et de toutes matières textiles. Deux bâtiments sont construits mais la guerre ralentit tout : les matériels de filature et de tissage commandés aux établissements Duesberg-Bosson à Verviers en Belgique et expédiés fin juillet, n’arriveront à Pussay qu’après la guerre en raison de leur blocage par l’arrivée des troupes allemandes en Belgique. L’usine ne tourne à plein qu’en juillet 1918, date à laquelle elle se spécialise dans le chausson de Strasbourg, la grande vogue de l’époque.

Le 12 janvier 1929, les établissements « Les fils de Gustave Brinon » célèbrent avec un éclat tout particulier les 65 années de travail de Victorine Barroy, née Jaffeux. Entrée à 16 ans au service de la famille Brinon puis à l’usine en 1873, elle porte aujourd’hui allègrement ses 81 ans et exerce toujours son métier de coupeuse. Gustave Brinon, ayant parlé de cette dévouée ouvrière à ses collègues de la chambre de commerce, il fut décidé de décerner à Victorine Barroy une distinction tout à fait spéciale, une distinction qui n’avait jamais été décernée jusqu’à ce jour : la médaille de la chambre de commerce. Aujourd’hui, Gustave Brinon et ses fils ont réuni tous les ouvriers et ouvrières de l’usine ainsi que les membres de la chambre de commerce de Corbeil-Essonnes autour d’un verre de champagne.

Victorine a vu se succéder trois générations de patrons : Adolphe Brinon, son fils Gustave et les fils de ce dernier. M Simon, président de la chambre de commerce et vice-président du conseil général, lui adresse ces paroles :

« Malgré votre grand âge vous avez voulu continuer votre travail.

Vous appartenez à une belle famille française, de celles nombreuses encore qui sont l’armature solide des vertus éternelles qui ont maintenu solidement à travers le temps le renom de notre chère France.

Je crois bien avoir connu autrefois le papa Jaffeux, votre père, alors garde chasse à Arnouville, où je chassais quelquefois.

Vos patrons ont pour vous une réelle affection ; vous êtes le modèle vivant de l’ouvrière consciencieuse, attachée depuis 65 ans à la même famille. En faisant votre éloge, je fais celui de la famille Gustave Brinon ; car à de bons patrons sont réservés de bons collaborateurs.

Je vous remets avec joie cette médaille au nom des membres de la chambre de commerce de Corbeil-Etampes ».

« Mon grand désir » dit alors Victorine, « c’est d’emporter avec moi dans ma tombe mon outil [ses énormes et lourds ciseaux] et ma médaille ». (L’Abeille d’Etampes)

L’enquête de 1929

Lors de la séance à la Chambre des députés du 29 décembre 1929, le président du Conseil et ministre de l’Intérieur, André Tardieu, avait promis d’étudier l’incidence de l’impôt sur le chiffre d’affaires, en ce qui concerne l’industrie lainière. Vu le manque de renseignements numériques précis, il procède à une enquête générale (lettre du 14 janvier 1930 – ADY 14M3) :

« Vous n’ignorez pas que des groupements industriels d’une importance considérable, des intérêts commerciaux contraires s’opposent avec force. Le gouvernement n’a pas à prendre parti dans ce débat qui doit demeurer strictement corporatif. Toutefois l’industrie lainière constitue un élément essentiel de notre économie nationale ; les produits qu’elle fabrique tiennent une large place dans nos échanges internationaux. Aussi le gouvernement va-t-il chercher d’une part à déterminer la portée exacte des arguments présentés par les différents groupes, d’autre part à apprécier dans quelle mesure l’intérêt général du pays, au double point de vue économique et budgétaire, pourrait éventuellement commander une réforme partielle de l’impôt.

L’enquête aura donc pour but de déterminer la situation actuelle de l’industrie lainière en France :

– l’importance relative des groupements en présence, compte tenu du nombre et de la nature exacte des transformations industrielles effectuées par chacun d’eux ;

– l’incidence de la taxe sur le chiffre d’affaires, en classant les industriels d’après la nature des opérations réalisées ;

– la part prise par chaque catégorie d’industriels dans les exportations de produits lainiers…

Vous insisterez vivement auprès des représentants des divers groupes, pour que les réponses vous soient adressées avec le maximum de précision et de célérité. Vous leur montrerez que toute abstention affaiblirait ipso facto la thèse à laquelle ils se rangent et que leur intérêt particulier comme l’intérêt général exige de leur part le concours le plus actif et le plus entier.

Au cours de cette enquête, vous affirmerez la volonté du gouvernement d’adopter vis à vis du problème posé par l’industrie lainière, la même politique de compréhension et d’action dont il a témoigné, et par le vote de la loi portant dégrèvement d’impôts, et par celui des lois relatives aux produits essentiels de notre terre : blé, sucre, betterave et vin. Mais vous laisserez entendre que s’il est éloigné de toute conception étroite des nécessités administratives, sa préoccupation fondamentale reste d’éviter toute réforme qui, soit directement, soit par ses répercussions, risquerait de compromettre la taxe sur le chiffre d’affaires et par là-même l’équilibre du budget ».

Les réponses donnent le résultat suivant (voir travail de la laine pour plus de détails) :

– « La Société Anonyme des filatures de Saclas » (Ets Gaillard), filature de laine cardée à Saclas, affiliée au C.A.R., Comité d’Action pour le Rétablissement de l’égalité fiscale dans l’industrie lainière, emploie 48 ouvriers et paye des salaires pour un montant de 368 504,45 F. Elle verse 90.601,65 F, au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires, sur la vente de fils.

– « Les fils de Gustave Brinon », manufacture de pantoufles, route de Gommerville à Pussay, affiliée au C.A.R., emploie 80 ouvriers et paye des salaires pour un montant de 673.775,00 F. Elle verse 50.300,00 F, au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires, sur la vente de tissus, feutres, bonneterie de laine, divers.

– La société des Etablissements « A. Brinon Fils », bonneterie, rue du midi à Pussay, se déclare « non classé », n’étant affiliée ni au C.A.R., ni au C.D.I., Comité de Défense des Industries lainières contre la modification de la taxe sur le chiffre d’affaires. Elle emploie 540 ouvriers et paye des salaires pour un montant de 3.710.000,00 F. Elle verse 260.000,00 F, au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires, sur la vente de tissus, feutres, bonneterie de laine, divers.

La grève de 1937

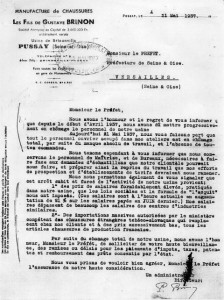

La grève de 1936 ne semble pas avoir affecté les établissements « Les Fils de Gustave Brinon ». Il n’y en a en tout cas pas trace dans les archives. Par contre, le 26 avril 1937, le syndicat des ouvriers et ouvrières en chaussures de Pussay écrit au président de la Commission de Conciliation des Conflits du Travail, à la préfecture de Versailles, pour lui demander de convoquer devant cette commission, les représentants ouvriers et patronaux des établissements « Les Fils de Gustave Brinon », car « des licenciements massifs ont lieu, alors qu’un autre procédé pourrait être employé » et « des ouvriers sont licenciés pour des motifs inexacts ».

Cette demande est appuyée par la fédération Nationale des Cuirs et Peaux qui rappelle que « la petite commune eut déjà à souffrir il y a peu, de deux mois d’arrêt de travail par suite d’un conflit ». Le sous-préfet de Rambouillet, contacté par le préfet pour tenter de résoudre le conflit, lui répond « J’avais déjà tenté de m’entremettre pour un différend qui avait surgi dans la même usine, au sujet d’une question de salaires et je m’étais heurté à un refus formel de M. Brinon qui n’accepta pas mon intervention. Dans ces conditions, j’estime que mon intervention est inutile et qu’il y a lieu de saisir la Commission le plus tôt possible ».

Le 11 mai, le syndicat insiste « Depuis les accords Matignon, les ouvriers des usines Les Fils de Gustave Brinon à Pussay attendent l’application de ceux-ci pour la majorité des ouvriers. De plus, à la suite de manque de travail, l’ensemble des délégués se trouvent en dehors des ateliers, alors que nous pensons qu’une autre solution pourrait être envisagée ».

Le 21 mai, l’un des administrateurs de l’usine informe le préfet que le personnel de l’usine a été mis progressivement en chômage depuis le début d’avril, et qu’aujourd’hui tout le personnel ouvrier est en chômage total « par suite du manque absolu de travail et l’absence de toutes commandes.

« Nous tenons cependant à vous informer que nous conservons le personnel de maîtrise et de bureaux, nécessaire à faire face aux demandes d’échantillons que notre clientèle pourrait nous faire et préparer ainsi la reprise du travail que nos efforts de prospection et d’établissements de tarifs devraient nous ramener.

« Nous nous permettons également de vous signaler que cet arrêt subi et forcé de l’activité de notre usine provient :

1° des prix de salaires formidablement élevés, pratiqués dans notre usine, que les lois sociales et la formule de « l’acquit » nous ont imposés. Ces salaires sont à l’heure actuelle en augmentation de 91 % sur les salaires payés en juin dernier. Nos salaires dépassent de beaucoup les salaires des centres d’industries similaires.

2° des importations massives autorisées par le ministère compétent, des chaussures étrangères tchécoslovaques qui remplacent chez nos clients et à des prix excessivement bas, tous les articles chaussures de production française ».

Le 26 mai, l’usine suspend son activité pour une période indéterminée. Le personnel est congédié et lui sont remis les feuilles d’assurances sociales, un certificat de travail et un mandat du montant des congés payés dus à la date du 26 mai. Il lui est précisé en outre que si l’activité reprend, il pourra adresser une demande de travail à l’usine.

Le syndicat conteste alors les motifs de fermeture de l’usine et avance que « l’arrêt du travail ressemble beaucoup à un lock-out de solidarité en faveur d’un confrère en difficulté ». Il refuse donc le renvoi du personnel qui selon lui, n’a pas été effectué dans les normes, et le 29 juillet, demande à ce que la commission de conciliation se réunisse avant le 7 août. Effectivement, entre-temps, les ateliers ont rouverts le 9 juin, après un arrêt de 14 jours ouvrables. Lors du réembauchage, 7 délégués ouvriers sur 10 n’ont pas été repris et il n’a pas été tenu compte de l’ancienneté. Le syndicat estime dès lors que « la fermeture est une manœuvre pour mettre les délégués d’ateliers et certains ouvriers à la porte ». De plus, il affirme que le réembauchage est accompagné pour certains, d’une diminution de salaire et que les patrons en prennent prétexte pour supprimer les congés payés. Enfin, il propose « que tout le personnel soit repris, quitte à faire des heures en moins par jour jusqu’à reprise du travail normal ».

A l’inspecteur départemental du travail chargé d’établir un rapport, la direction répond le 3 août que l’usine a fermé par manque de travail, que seules 17 personnes sur 180 étaient occupées, que le critère de réembauchage a été l’aptitude des ouvriers à conduire plusieurs machines, que les congés ont été payés lors du licenciement et que les salaires réajustés sont encore supérieurs de 10 % à ceux de l’Orléanais. L’inspecteur termine ainsi son rapport « J’estime que pour essayer de mettre les parties d’accord, on pourrait peut-être demander à ce que tout le personnel soit repris, en réduisant pour tous la durée du travail (actuellement il n’y en a que 89 qui travaillent sur 160) et que les salaires soient payés, s’ils ne le sont pas, conformément à la convention collective.

« M. Brinon a tenu à déclarer qu’il était respectueux des lois, que son usine n’avait rien de commune avec la voisine où il y avait eu des grèves prolongées, des coups de feu et des incidents regrettables ».

La commission se réunit le lendemain, en présence des représentants de la Fédération des Cuirs et Peaux et de la C.G.P.F., mais aucune entente n’intervient et la commission prend acte de la demande ouvrière qui veut que la procédure suive son cours. Le dossier est transmis dès le lendemain au ministre du Travail.

Le 25 août, les ouvriers se mettent en grève, demandant la réduction des heures de travail pour permettre le réembauchage de leurs camarades. Une lettre de l’Union des Syndicats Chrétiens de la Région Parisienne précise « la lenteur de l’arbitrage est à la base du mécontentement qui se manifeste parmi les ouvriers qui, s’inquiétant de la situation ainsi faite à leurs camarades, ont cru devoir cesser le travail jusqu’à complète satisfaction ». Le 18 septembre, le préfet attire à son tour l’attention du ministre sur « l’urgence à solutionner rapidement le différend qui crée une certaine agitation dans la petite localité ouvrière ».

Par ses lettres du 23 septembre et du 12 octobre, le ministère du Travail désigne deux arbitres au sujet du réembauchage du personnel licencié et le 19 février 1938, le président du Conseil nomme, sur proposition de la préfecture, M. Reige, président du tribunal de 1re instance de Rambouillet, comme surarbitre dans ce conflit. Celui-ci rend sa sentence le 3 mars 1938. Elle ne figure malheureusement pas dans le dossier des archives ; cependant, d’après la suite des événements, elle est vraisemblablement favorable au patronat et insuffisamment précise sur la question de la réintégration des ouvriers licenciés.

Ces imprécisions sur les termes utilisés vont déclencher une nouvelle action du syndicat, qui forme un recours auprès du ministre du Travail. Ce dernier répond le 4 mai « J’ai l’honneur de vous informer qu’il ne me paraît pas qu’un recours puisse être dirigé contre la sentence dont il s’agit et qui met fin au différend survenu fin juillet 1937. L’arbitre n’avait pas, comme il l’indique dans sa sentence, à prendre en considération des faits postérieurs à ceux qui avaient provoqué le conflit soumis à son arbitrage. Ainsi qu’il le constatait, les ouvriers sont sans doute en droit de se plaindre d’une situation « regrettable et contraire aux obligations assumées par les établissements Brinon », mais cette situation qui n’avait pas été réglée par la sentence est susceptible d’être soumise par les intéressés, s’ils le jugent utile, à une nouvelle procédure de conciliation et d’arbitrage ».

Ce qui n’a pas été tranché par le surarbitre, et que dès lors le syndicat va soumettre à la conciliation, c’est « l’embauchage de 27 nouveaux ouvriers, effectué en violation de l’article 36 de la convention ». L’article 36 stipule en effet que « les employeurs ayant le devoir d’éviter dans la mesure du possible le chômage total, examineront en cas de chômage partiel, la possibilité d’établir un travail par roulement. Ils feront appel aux ouvriers de l’usine précédemment mis en chômage partiel ou total avant d’embaucher des ouvriers ne faisant pas partie du personnel ». Le 2 juillet 1938, le syndicat saisit la commission de conciliation sur la question de la réintégration des 24 ouvriers licenciés le 31 mai 1937. Plus d’un an donc après le début du conflit, celui-ci repart.

La commission est convoquée le 5 août, mais aucune conciliation n’est possible. La délégation patronale est absente, car elle considère que la question du réembauchage a été réglée par le surarbitre, avec lequel d’ailleurs elle avait discuté en son temps, sur une liste nominative des ouvriers licenciés qu’il possédait. Les délégués ouvriers convoqués sont absents, ayant retrouvé un emploi ailleurs et ne pouvant assister à la réunion. Les deux parties sont donc mises en demeure de désigner un arbitre : le syndicat désigne M. Sentuc, secrétaire de la Fédération des Cuirs et Peaux et le préfet désigne pour la patronat, M. Ottenheim, industriel à Versailles, lesquels aboutissent à un désaccord. Un surarbitre, Maurice Pleven, conseiller du Conseil de préfecture interdépartemental de Versailles, est donc nommé le 28 octobre, par le ministre du Travail. La sentence rendue le 12 décembre 1938 est la suivante :

« Considérant que la grève survenue le 26 août 1937 dans les établissements Les Fils de Gustave Brinon a été motivée par un différend relatif au réembauchage total des ouvriers licenciés en mai 1937, soumis à la procédure de conciliation et d’arbitrage ; qu’il résulte, tant des pièces versées aux débats que de l’enquête sur place à laquelle il a été procédé par le surarbitre soussigné, que les ouvriers licenciés en mai 1937 ont pris une part active, voire même violente, puisqu’elle a motivé la condamnation de plusieurs d’entre eux, aux manifestations organisées pendant plusieurs semaines par les grévistes ; qu’ils ne sauraient donc, en toute équité, être traités différemment de ceux-ci ;

« Considérant que, déclenchée au cours d’un arbitrage, la grève dont s’agit est intervenue en violation de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1936 ; que, dans les conditions où elle s’est produite, elle doit être regardée comme ayant rompu les contrats de travail liant les établissements Brinon et leurs ouvriers et comme ayant fait perdre aux ouvriers licenciés précédemment les droits qu’ils tenaient tant des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la convention collective du 10 décembre 1936 que des engagements pris par ladite société dans la lettre de licenciement à eux adressée le 26 mai 1937 ;

« Considérant, d’ailleurs, que le 23 octobre 1937, lors de la reprise du travail, la société Brinon, qui avait licencié la totalité de son personnel, a exigé de chacun de ses ouvriers une demande d’embauchage ; qu’aucun des ouvriers ou ouvrières au nom desquels le syndicat agit dans le présent conflit, et dont il importe, au surplus, de préciser que plusieurs sont, à l’heure actuelle, embauchés dans d’autres entreprises ou exercent une autre profession, n’apporte la preuve qu’il ait adressé à la société Brinon une demande d’embauchage avant le 21 mai 1938, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ; qu’ainsi, la convention sur laquelle se base la demande n’étant plus applicable le 5 août 1938, date à laquelle la Commisssion de Conciliation a été saisie du présent litige par le syndicat ouvrier, il ne saurait être valablement soutenu que la société Brinon, en ne réembauchant pas la totalité des ouvriers licenciés en mai 1937, a contrevenu aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la convention collective du 10 décembre 1936 ainsi qu’aux engagements pris par elle dans la lettre de licenciement adressée aux intéressés ;

« Par ces motifs, décide : le non-réembauchage des ouvriers licenciés en mai 1937 ne constitue une infraction ni aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la convention collective du 10 décembre 1936, ni aux engagements pris par les établissements Les Fils de Gustave Brinon dans la lettre de licenciement adressée aux intéressés ». (ADY 16M59)

Le conflit sur l’indemnité mobile de vie chère dans les deux usines

Le 30 janvier 1938, le ministre du Travail, qui est alors Ramadier, envoie la lettre suivante aux préfets et aux inspecteurs divisionnaires du Travail : « Mon attention a été appelée sur le fait qu’un certain nombre d’employeurs, liés par la Convention Collective Nationale de l’Industrie de la Chaussure conclue le 10 octobre 1936 et complétée par les additifs en date des 11 décembre et 24 mars 1937, n’appliqueraient pas les dispositions de cette convention, relatives à l’indemnité mobile de cherté de vie.

« Vous voudrez bien intervenir auprès des employeurs de l’industrie intéressée et dont les entreprises seraient situées dans votre département, pour les amener à observer leurs obligations contractuelles ». (ADY 16M59)

L’additif du 11 décembre 1936 à la convention collective du 10 décembre 1936 se rapportait aux indemnités de vie chère et prévoyait leur révision tous les trois mois, suivant les indices officiels du coût de la vie. La convention avait été dénoncée le 10 octobre 1937 par la fédération patronale, pour cesser ses effets au 10 décembre 1937, « étant donné la crise qui sévit actuellement dans cette industrie et l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’établissement de supporter de nouvelles charges » ; mais elle avait été prorogée jusqu’au 28 février 1938 par la loi du 11 janvier 1938, laquelle avait aussitôt provoqué une demande d’arbitrage de la part de la fédération patronale. Jusqu’au 15 octobre 1937, la direction des établissements A. Brinon Fils s’était donc conformée aux clauses de la convention, mais trois mois plus tard, au 15 janvier 1938, la convention ayant été dénoncée, l’établissement refusait de rajuster l’indemnité.

Le 2 février, le syndicat demande donc à bénéficier d’un rajustement de l’indemnité mobile de vie chère pour la période du 15 janvier 1938 au 28 février 1938, afin de conserver aux ouvriers leur pouvoir d’achat ; demande appuyée par une assemblée générale des 400 ouvriers, désirant l’élaboration d’une nouvelle convention nationale. Le sous-préfet rappelle alors aux deux établissements, leurs obligations contractuelles.

Les établissements A. Brinon Fils estiment qu’ils ne sont pas engagés par la convention, puisque les délégués ouvriers avaient refusé de la signer en son temps. Il ne faut cependant pas oublier que les fédérations patronale et syndicale l’avaient signée. Le syndicat précise de plus que l’accord régional fixant les salaires minima par catégorie, a lui été signé. La direction estime aussi qu’elle ne peut augmenter les salaires en raison de la concurrence des produits fabriqués dans d’autres régions ou à l’étranger.

Les établissements Les Fils de Gustave Brinon répondent quant à eux qu’ils n’ont jamais pu obtenir la conclusion d’une convention collective avec leur personnel et qu’ils n’ont connaissance d’aucun conflit chez eux, ce que conteste le syndicat et ce qui amène le président de la Commission de Conciliation à écrire à la direction « J’invite les ouvriers à vous saisir directement de la question ».

Tout cela s’éternise et la situation se trouve bloquée, car la procédure d’arbitrage est en cours et tout le monde attend sa sentence, à tel point que le 14 mars, le sous-préfet demande au préfet d’activer cette procédure, « les ouvriers de Pussay manifestant une certaine impatience du retard apporté à la solution de ce conflit ». Le 16 mars, c’est au tour de la direction des établissements A. Brinon Fils d’écrire au préfet « En vue d’éviter tout conflit avec notre personnel, nous avons l’honneur de vous faire connaître que nous avons décidé d’accorder à dater de 1er mars 1938 :

0,10 F pour les hommes

0,075 F pour les femmes

0,05 F pour les adolescents

d’indemnité de vie chère supplémentaire à valoir sur les indemnités qui seront fixées ultérieurement par la nouvelle convention collective qui est actuellement à l’étude entre les fédérations ».

La commission de conciliation se réunit enfin le 23 mars. Entre-temps, l’arbitre patronal et l’arbitre ouvrier n’ayant pu se mettre d’accord, un surarbitre doit être nommé par le ministre. Dans ces conditions, la réunion se borne à répéter ce qui a été dit et fait précédemment. La commission s’en rapporte à la sentence qui sera rendue et conseille à la délégation ouvrière d’accepter, en attendant, la proposition patronale.

Les documents retrouvés dans les archives ne nous permettent pas de connaître la fin de ce conflit. Mais un an plus tard, le 23 mars 1939, le syndicat demande une nouvelle fois au préfet de convoquer la commission de conciliation, au sujet d’un différend concernant une demande de rajustement des salaires de 8 % aux établissements A. Brinon Fils.

En effet, l’indemnité de vie chère suivait désormais les variations de l’indice officiel du département de la Seine, publié en février et en août, et le rajustement de salaires devait s’opérer soit au 15 avril, soit au 15 octobre, suivant la publication. Cet indice était de 118,3 en février 1938, il était passé à 128,2 en février 1939, ce qui devait entraîner au 15 avril 1939, une augmentation des salaires de 8,27 %. Patronat et syndicat n’ayant pu se mettre d’accord, la commission de conciliation se réunit le 23 mai.

La délégation ouvrière précise que la direction, saisie de ces revendications, a manifesté son intention de s’en remettre à l’arbitrage, qu’elle-même est prête à transiger sur la base de 5 % et que les salaires n’ont nullement suivi depuis 1936 la hausse du coût de la vie. Interrogée sur les possibilités économiques de l’usine, la délégation ouvrière signale que les ouvriers effectuent en ce moment 32 heures par semaine dans la partie textile.

La délégation patronale explique quant à elle, que « l’industrie de la chaussure traverse une crise désastreuse ; les pouvoirs publics eux-mêmes sont intervenus pour essayer de remédier à cette situation critique et des mesures spéciales ont été prises. En outre, de nouvelles charges de l’ordre de 1,35 % résultant de la majoration des allocations familiales ont été imposées au commerce et à l’industrie qui équivalent à une augmentation de 1/40e des salaires.

« En ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation de Pussay, le chiffre d’affaires a baissé de 20 % pendant le 1er trimestre 1939 : le froid qui a sévi a ralenti les commandes de chaussures en toile, d’autre part la situation extérieure a eu pour conséquence l’annulation des commandes passées par les grands magasins et les clients du nord de la France.

« Enfin, les salaires fixés lors de l’élaboration du contrat collectif en 1938 ont été trop élevés par rapport à ceux payés par les usines concurrentes, notamment de Limoges et des Pyrénées. La majoration de 20 %, consécutive à la mise en vigueur de la semaine de 40 heures, a été comptée deux fois, ce qui fait que les salaires à Pussay sont augmentés de 20 % par rapport à ceux des industries concurrentes. Il s’en est suivi une baisse d’activité par suite de l’augmentation du prix de revient.

« L’usine est réduite actuellement à constituer des stocks, pour éviter une mise à pied du personnel. Toutefois, si des charges supplémentaires lui étaient imposées, elle se verrait dans l’obligation d’envisager le licenciement de la moitié de l’effectif occupé dans la partie textile et qui entre pour un tiers dans l’activité de l’entreprise ».

Toutefois, après discussion, la délégation patronale propose que la prime horaire de cherté de vie soit augmentée de :

0,10 F pour les ouvriers hommes

0,05 F pour les ouvrières femmes

0,03 F pour les ouvriers adolescents

soit un relèvement de l’ordre de 1,5 % et 2 % suivant les cas.

La délégation ouvrière fait ressortir la modicité de la proposition patronale. Elle insiste sur le fait que les ouvriers de Pussay n’ont cessé de consentir des sacrifices depuis 1938 et qu’ils ont notamment accepté lors de la conclusion de la convention collective locale, un abaissement de la prime de cherté de vie de 1,83 à 1,50 F.

Cependant, la délégation ouvrière accepte la proposition du patronat en raison de la situation difficile que traverse l’exploitation. La direction s’engage à examiner de nouveau la question dès qu’une amélioration de la situation de permettra.

A l’époque, et sans tenir compte de cette augmentation, les salaires minima définis par la convention collective signée le 21 juin 1938 étaient de :

1re catégorie

hommes spécialisés et qualifiés, 5,00 F

femmes mécaniciennes qualifiées cuir, 3,00 F

2e catégorie

hommes manœuvres et qualifiés, 4,50 F

femmes spécialisées étoffes à cuir à plat, 2,70 F

3e catégorie

hommes autres travaux, 3,90 F

femmes pantoufles et tous autres travaux, 2,40 F

jeunes gens de 14 à 16 ans, de 1,30 F à 1,75 F

jeunes gens de 16 à 18 ans, de 1,75 F à 2,25 F

jeunes filles de 14 à 16 ans, de 1,00 F à 1,50 F

jeunes filles de 16 à 18 ans, de 1,50 F à 2,00 F

Pour ceux n’ayant jamais travaillé dans le métier, le salaire était égal à celui d’un manœuvre, soit 3,30 F à l’heure et ce pendant trois mois. L’indemnité de vie chère était fixée à 1,35 F pour les ouvriers hommes, 1,00 F pour les ouvrières femmes, 0,675 F pour les ouvriers adolescents.

L’après-guerre

La société avait subi les grèves des années précédant la guerre, mais elles n’avaient pas eu l’ampleur prise chez sa concurrente. Il est vrai qu’elle n’avait pas non plus la même taille. Elle employait 130 personnes en 1927 quand sa concurrente en avait 535 et ne fabriquait que la chaussure. Par ailleurs ses dirigeants n’avaient pas non plus le même tempérament qu’Henri Brinon ou son fils Jacques. Les fils de Gustave étaient comme leur père, plus communicatifs, plus souples tout en restant fermes et surtout, n’ayant commencé à fonctionner qu’en 1918, ils avaient pu choisir leur personnel parmi celui de leur oncle.

Dès leur arrivée, les Allemands avaient appliqué leurs principes de gestion aux entreprises françaises. Ces dernières étaient encadrées par des comités d’organisation chargés, par type d’entreprise, de répartir les matières premières. Pour telle quantité de matières premières, l’entreprise devait fournir tant de produits finis. Le prix des matières premières comme celui des produits finis était fixé par les comités. Mais comme ensuite aucune surveillance n’était exercée, si l’entreprise se débrouillait bien, elle pouvait fabriquer plus de produits finis avec les matières premières allouées. C’est ce qui se passait chez « Les Fils de Gustave Brinon » et probablement aussi chez « A Brinon Fils ». Les ouvriers pouvaient acheter ces chaussures en surplus, dans les limites fixées par la direction, et les échanger contre d’autres produits, principalement alimentaires.

Pendant toute la durée de la guerre, le matériel n’avait pas non plus été changé. Concernant « Les Fils de Gustave Brinon », il était loué à une maison d’origine américaine United Shoes Company qui l’entretenait et venait le dépanner en cas de besoin, mais aujourd’hui il était usé.

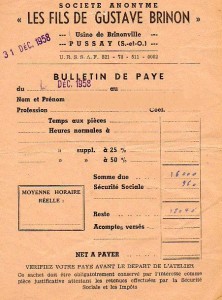

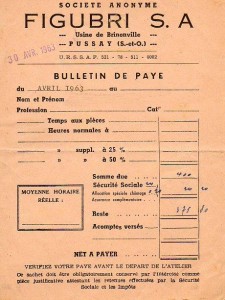

Il est probable que ce soit dans ces années d’après-guerre que la société ait changé de nom et modernisé son matériel. « Les Fils de Gustave Brinon » sont devenus « Figubri » en reprenant les premières lettres de l’ancienne appellation.

Ce fut également l’époque de la création des Comités d’Entreprise.

Comités d’entreprise des usines « A Brinon Fils » et « Les Fils de Gustave Brinon » réunis pour la photo, les deux comités étant séparés. La date exacte n’est pas connue mais probablement peu après guerre.

De gauche à droite, 1er rang : Marthe Leymarie, Gaston Rivière, Pauline Maraby, Julien Hermann, Germaine Rivière, Ambroise Plançon, André Brossin, René Sevestre, Marie-Thérèse Brierre, Jean Plançon, Andréa Chauvet, Gaston Ballot

2e rang : Georges Foiret, Charles Fessard, Rose Bourdeau, Tort, Pierre Mulard, Fortunat Girard, Charles Duport, Charles Nave, Eugène Vandewiel, Léon Guerry, Pierre Brossin, Alexandre Leymarie, Julien Touzeau

3e rang : André Maraby, Maurice Quinton, Emile Savouré, Lucien Levêteau, Raymond Héron, Georges Franchet, Auguste Borhinger, Michel Jousse, Jean-Paul Connégo, Raymond Mulard.

La fête de la Saint-Crépin

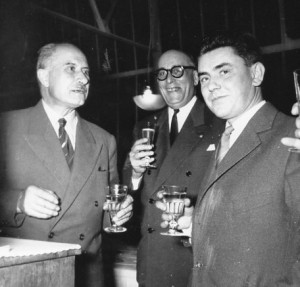

Le 24 octobre 1952, les établissements Figubri offrent un vin d’honneur à leur personnel, suivi d’un bal de nuit, à l’occasion de la fête de saint Crépin, patron du cuir.

Devant les bureaux de l’usine, de gauche à droite : X, X, François Brinon, Emile Boileau, le sous-préfet Jean Roy, Dominique Brinon

Au premier plan, M. Grassin reçoit sa décoration des mains du sous-préfet. Au second plan, François Brinon, Etienne Brinon, Paul Brinon

Dans un vaste atelier, les ouvriers sont réunis pour assister à la remise des décorations et au vin d’honneur

A gauche : Mme Morel, Charles Pottin, X, Madeleine Boubouleix, Odette Blanchard. A droite, Jean Morel, Jacqueline Firon, Odette Février, Josiane Julienne, Callonec

Dominique Brinon découpe le gâteau représentant une route avec une borne et l’inscription « FIGUBRI le kilomètre au meilleur prix ».

A gauche, Simonne Aubertel. A droite, Jean Monard, Etienne Aubertel, Zoé Verdy, Raymonde Girard. La serveuse est Mme Bour.

Etienne Brinon, M. Audibert, directeur des impôts d’Etampes, Serge Morel, fabricant de bouts durs et de colle à Arpajon

Article de l’écho républicain du 28 octobre 1953

En plein drame de fermeture des établissements « A. Brinon Fils », le journal « L’Echo Républicain » titre « Riche d’un outillage moderne et d’un personnel d’élite la fabrique de chaussures « Figubri » connaît une belle activité. Sa production annuelle atteint 157 000 paires » et l’article indique que l’activité de la maison fait vivre 145 ouvriers et employés, le personnel masculin étant en majorité, une partie habitant Angerville et les communes proches situées en Eure-et-Loir : Dommerville, Baudreville et Gommerville. Les ateliers « couvrent une surface de 4 600 m² et abritent de nombreuses machines, la plupart très modernes, qui permettent une production accrue : « Pour garder une place au soleil, il est indispensable de suivre le progrès, nous dit M Etienne Brinon. La concurrence ne souffre pas le moindre retard dans l’équipement et nous investissons chaque année des sommes importantes dans le renouvellement de notre matériel. La tâche de chaque ouvrier se trouve en même temps facilitée ».

Le journal souligne que l’usine bénéficie du concours d’une main d’œuvre d’élite qui assure un excellent rendement et perçoit une rémunération intéressante, digne de l’effort fourni. « Une gestion saine, un outillage de qualité, des ouvriers consciencieux et travaillant rapidement, voilà les secrets de la bonne marche de l’usine « Figubri » ajoute-t-il sur un ton allusif, car la marge bénéficiaire qui existe dans le commerce de la chaussure au stade de la fabrication est de 2 à 3 % seulement et ne permet pas la plus petite erreur d’estimation, tant sur le plan comptable que sur le plan de la fabrication. L’usine présente deux collections par an pour se conformer à la mode, à l’évolution des formes et des matières, ce qui constitue un gros effort. « Tous les modèles sont dessinés et créés par M Dominique Brinon « l’élément dynamique » de la maison, comme se plaisent à le dire son père et son oncle, et qui a, ce qui n’est pas négligeable en la circonstance, un excellent coup de crayon et un goût des plus sûrs. Certaines de ses créations ont remporté un très vif succès parmi la clientèle ; et ce n’est pas fini, car un modèle actuel, en particulier, portant la marque du « bon faiseur », chausse les pieds les plus distingués de Paris. Mais tout le monde ne peut acheter des articles de classe valant 5 000 F et plus au détail, et l’usine réserve la majorité de sa fabrication à la chaussure utilitaire, solide et confortable. Là aussi, quelques modèles connaissent la grande vogue auprès d’un public très « Français moyen ».

Et le journal conclut « Entre ces derniers, [ouvriers et patrons] soulignons-le, règne la meilleure entente. Et c’est peut-être là que réside la force de la maison. Les premiers savent qu’ils ne sont pas considérés comme des machines, que l’usine est aussi « leur » usine. Quant à la direction, très compréhensive, nous a-t-on dit, dans ses rapports avec le personnel, elle montre, dans la mesure du possible, que le progrès social n’est pas qu’un slogan ».

Le journal de Seine-et-Oise du 11 novembre 1954

Le samedi 6 novembre 1954, le sous-préfet, Jean Roy, remet à 63 ouvriers des établissements Figubri la médaille du travail. A cette occasion, la direction de l’usine offre à tout son personnel et aux invités un champagne d’honneur suivi d’un goûter. La salle a été décorée par les employés de peaux tannées, de photos représentant les principales activités de l’usine et de guirlandes. Rien ne manque, même l’originale paire de bottillons qui fut fabriquée en 1914, lors de l’ouverture de la maison dont on fête également les 40 ans d’existence.

Parmi les personnalités présentes, se remarquent : MM Jean Roy, sous-préfet, Ferrenbach, directeur départemental du travail, Girard, président adjoint de la fédération nationale des industriels de la chaussure, Oudin, président de la chambre de commerce de Corbeil, Jean Poilvet, directeur du journal de Seine-et-Oise, les trois frères qui créèrent la maison : Etienne Brinon, président directeur général, Paul Brinon, administrateur, directeur général adjoint, François Brinon, administrateur et un de leurs fils, Dominique Brinon, administrateur ; M Jeusse, conseiller fiscal ; M Aubertel, chef du service commercial ; M Laurent, malade, est excusé ; M Vermaere, docteur de l’usine, Me Lefevre, notaire ; M Chardonnereau, médecin à Pussay ; M Scheffer, directeur de la société générale.

Tour à tour, MM Etienne Brinon, Girard et Roy exaltent le rôle social de cette affaire, ainsi que l’esprit de compréhension et de fraternité qui règne dans l’usine. M Jean Roy fait ressortir dans son allocution l’intérêt qu’ont les ouvriers « à ne pas se fier au mirage des faux paradis, mais, plutôt, de faire le maximum pour contribuer à la prospérité de leur établissement, prospérité qui a des répercussions heureuses sur leur condition personnelle ». Le journal conclut : « Les paroles du représentant du gouvernement furent d’autant plus écoutées que, comme on le sait, l’usine principale de Pussay a fermé ses portes il y a plusieurs mois, mettant au chômage 400 ouvriers … ».

Après la remise des décorations, tout le monde prend place autour des tables et l’on peut apprécier à la fin du goûter le gâteau du pays appelé « la fouée ». Le bal se déroule dans une ambiance frénétique jusqu’à l’aube. D’importants clients ont tenu à s’associer à la fête en venant le soir. Le lundi suivant, Etienne Brinon décore sur son lit d’hôpital Paul Gérome, pour ses 23 années de présence.

Carton d’invitation pour le bal du 6 novembre 1954

Les médaillés honorés ce jour-là avaient nom :

Médailles de 10 ans : Paulette Cassier, Robert Gateau, Gabriel Renard, Marcel Richel (19 ans), André Caulier, Francine Monard, Jean Monard, Gaston Renard (18 ans), Marcelle Christeaut, André Dubé, Marie-Paule Girard, Judith Hallez (17 ans), Michel Jousse (16 ans), Suzanne Colas, Noël Durand, André Renard (15 ans), Etienne Aubertel, Lucienne Jousse, André Leclercq, Fernand Rebiffé, Cécile Samson (14 ans), Marius Jolin, Madeleine Renault (13 ans), Odette Blanchard, Gaston Bour, Fernande Cecire, Henriette Leymarie, Zoé Verdy (12 ans), Raymonde Girard (11 ans), Yvette Bernardt, Désiré Pothain, Marcel Verdy (10 ans).

Médailles de 20 ans : Suzanne Lacoume (29 ans), Moïse Fauconnier (28 ans), Louise Boudier, Renée Renard (27 ans), Andréa Chauvet, Adrienne Grassin, Marcel Leymarie, Georges Mazure (26 ans), Auguste Logghe, Madeleine Morel, Fernand Paris (25 ans), Charles Pottin (24 ans), Marcel Dartus, Paul Jérôme (23 ans), Georges David, Germaine Joly (22 ans), Madeleine Pradel (21 ans), Eugène Cassier (20 ans)

Médailles de 30 ans : Marcel Buisson, Jean Duthoit, Alice Fauconnier, Max Heymann, Louise Lachaise, Isabelle Leroux, Angèle Maingance, Alfred Manguin, Jules Mazure, Roger Mazure, Elisabeth Poussineau, Ernest Ramolet.

Médaille de 40 ans : Joseph Grassin.

Les difficultés de la société

En 1965 et 1966, la société Figubri, durement frappée par une conjoncture défavorable, se trouve dans une situation de déséquilibre inquiétant qui met en danger même la vie de l’entreprise. L’année suivante, un accord de coopération commerciale est passé avec les établissements Pellet qui apporte par ailleurs une aide financière importante, ce qui permet d’éviter la fermeture de l’usine.

Cependant, l’autonomie conservée, compte tenu du volume de l’entreprise ne permet pas d’atteindre la rentabilité nécessaire et les pertes d’exploitation pour les années 1967 à 1971 sont importantes. Début 1972, la société Figubri est donc totalement intégrée au groupe Pellet et l’usine de Pussay devient un atelier de sous-traitance travaillant pour :

– la société Pellet qui lui confie la production d’une partie de ses marchés pour l’URSS et progressivement la totalité de la fabrication de ses chaussures pour enfants de marque RODEO

– la société RAUFAST (marque KICKERS) qui depuis un an lui donnait en moyenne 500 à 600 paires de chaussures par jour, soit la moitié de sa production, mais ce qui était moins cependant que les 1 000 paires prévues à l’origine.

Le 20 juin 1972, elle est transformée en CIF, Chaussures de l’Ile de France.

Pourtant, le 14 décembre 1973, Jean-Pierre Pellet confirme dans une lettre à l’inspecteur du travail de Corbeil qu’il sera amené à stopper dès le début de 1974 la production de l’usine « tout en maintenant provisoirement, malgré les problèmes que cela nous pose, l’activité du piquage, dans le but de limiter les licenciements » et donc à licencier 88 personnes sur 165. Il lui confirme aussi que depuis un an, il cherche à vendre l’usine et à trouver un acquéreur susceptible de remployer une bonne partie du personnel et que, dans cette optique, les personnes qui étaient parties n’avaient pas été remplacées.

Qu’est-ce qui avait pu conduire à cette situation ? La société RAUFAST avait vu ses ventes diminuer et par conséquent ses stocks augmenter. Elle avait donc réduit ses ordres de sous-traitance pour les stopper récemment. Quant à la société Pellet, les marchés pour l’URSS n’étaient plus en discussion et ses ventes de chaussures d’enfants ne faisaient que diminuer. A cela, deux explications : la conjoncture générale qui règne alors dans le secteur de l’habillement et les mesures de taxation prises en novembre 1973 sur le commerce de la chaussure.

La situation s’aggrave en janvier puisque la production espérée ne se maintient pas et qu’il faudrait par conséquent licencier 20 personnes supplémentaires. Une opération est cependant tentée pour mettre au point un produit nouveau, un « cousu sandalette », ce qui permettrait de ramener les licenciements à 71. Des démarches sont également entreprises auprès d’organismes spécialisés et d’industriels en chaussures tels que la société HINGARIA à Orléans, la société ROC à Autun, la société S.A.C.A.I.R. à Saint-Macaire. Dès cette époque, le problème du transport ou du déracinement se pose et il est déjà question d’aide aux personnes intéressées par ces mutations.

Plusieurs opérations sont menées pour remédier à cette situation. L’union locale CGT alerte l’inspecteur du travail sur la fermeture totale de l’entreprise. Elle craint « vu la situation de l’emploi dans le sud du département, que la totalité des personnes licenciées ne puisse être reclassée » et demande que « soient débattues les possibilités du maintien de l’activité de l’entreprise du fait que l’industrie de la chaussure s’apprête à connaître un nouvel essor par le développement des exportations ».

Un syndicat d’entreprise se forme et des élections se déroulent. En parallèle, se crée un comité de soutien qui regroupe la presque totalité des habitants de Pussay. Il prend des contacts avec l’administration et le conseil général dans le but de trouver un repreneur ou une entreprise de substitution pour remédier au problème de l’emploi à Pussay, l’entreprise CIF représentant la seule source de revenus pour la population et pour le commerce. Le sous-préfet affirme de son côté en février « qu’il a été possible à la suite de divers contacts auxquels j’ai pris part de réduire notablement le nombre initial des licenciements prévus à 71, et d’établir un accord de préretraite portant sur 11 personnes, lequel doit assurer au personnel âgé licencié la sauvegarde de ressources au moins égales à 70 % de son salaire ».

Après la présentation de la collection et du nouveau modèle aux représentants le 26 février et au Bourget les 3, 4 et 5 mars, le délégué syndical pense pouvoir remplir le contrat de 450 paires minimum par jour. De son côté, le sous-préfet confirme au comité de soutien que l’effectif actuel de 116 personnes est stabilisé du fait de la reprise de l’activité de l’usine au niveau de 500 à 600 paires par jour. Mais cette fabrication alimente en réalité les stocks des sociétés et la direction des chaussures Pellet indique clairement « qu’une affaire qui fait 500 paires par jour ne peut garder l’effectif correspondant à 1 200 paires par jour ».

En avril, une table ronde se tient en mairie d’Etampes sur le thème « la situation de l’emploi dans le sud de l’Essonne ». En juillet, les 116 employés de l’usine CIF de Pussay sont informés de leur licenciement et le 19 août 1974, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide l’arrêt de l’activité sociale de fabrication de chaussures.

Après la fermeture des établissements CIF, la société Hélio-Cachan, basée à Chilly Mazarin, transfère ses activités à Pussay. Ces dernières consistent essentiellement dans le façonnage de cartes postales, de cartes de vœux, de calendriers, une petite imprimerie permettant de personnaliser ces derniers. Les éditions Picard et la société FIF, Façonnage de l’Ile de France, sont les premières à s’installer. Certains employés sont repris, d’autres partent chercher du travail ailleurs, déménageant pour s’installer sur place ou faisant la route tous les jours. L’entreprise Japell arrive ensuite et elle est toujours en activité en 2011.

Sources :

Archives Départementales des Yvelines : 14M3, 16M59

Les journaux « L’Abeille d’Etampes », « L’Echo républicain », « Le Journal de Seine-et-Oise »

Archives privées

Bonjour, nous sommes un ami et moi même en train de préparer une petite expo sur les chaussures Roc( qui se situait à Autun) pour le moi de septembre. je souhaite savoir dans quelmesure vous avez fait un lien entre l’entreprise que vous commentez et elle qui me questionne ?

Cordialement,

Marie Marin.

Bonjour,

Merci d’avoir rendu visite à notre site. La réponse à votre question est contenue dans un courrier dont nous allons vous faire part par mail.

Cordialement

Anne-Marie et Jean-Luc Firon

J’aimerais avoir plusieurs autres photos

Merci.

Bonjour et merci pour le message laissé sur notre site.

Nous n’avons malheureusement pas d’autres photos en notre possession que celles qui sont déjà sur le site.

Cordialement, Anne-Marie et Jean-Luc Firon